La crise, tout le monde en parle. Les journalistes, les entrepreneurs, les hommes politiques, les financiers. Il faut craindre que la peur de la misère frappe bientôt à la porte de ceux qui jusqu’ici s’en sortaient tant bien que mal. La misère, implacable, celle qui attaque celui qui travaille comme celui qui ne travaille plus, celle qui détruit la vie de l’ouvrier comme celle du petit patron. Envolés argent, famille, santé et dignité !

Comment pouvons-nous oublier à ce point le goût du sacrifice de nos aïeux ? Comment pouvons-nous baisser ainsi la tête devant la destruction massive de ce que nos parents ont construit avec tant d’espoir ? Comment pouvons-nous encore supporter de plier l’échine sous le poids de la notion de rentabilité appliquée à ce que nous avons de plus cher : l’éducation, la santé, la solidarité, la liberté ? Qui peut dire combien tout cela coûte ? Qui peut dire combien coûte la Joconde ou le rire d’un enfant ? Que vaut la vie des hommes ?

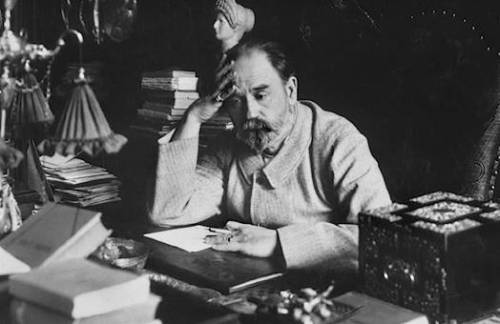

Emile Zola nous brandit dans tous ses livres la laideur du spectre de ce qui pourrait bien nous attendre à nouveau demain. Il décrit sans relâche le drame des hommes et des femmes broyés par la faim malgré leur travail. Il nous livre un monde sans merci, à la botte des petites pièces d’argent et d’or sonnantes et trébuchantes.

Mais, volontairement, je choisis aujourd’hui de vous rappeler les dernières magnifiques phrases de “Germinal” qui sont sans doute parmi les plus belles de la littérature de l’espoir. L’espoir qu’ont fondé pour nous nos grands-parents et que nous devons aujourd’hui honorer.

La scène clôt les aventures d’Etienne Lantier lorsqu’il décide de quitter définitivement le monde impitoyable de la mine suite à une grève aux conséquences sanglantes.

“Maintenant, en plein ciel, le soleil d’avril rayonnait dans sa gloire, échauffant la terre qui enfantait. Du flanc nourricier jaillissait la vie, les bourgeons crevaient en feuilles vertes, les champs tressaillaient de la poussée des herbes. De toutes parts, des graines se gonflaient, s’allongeaient, gerçaient la plaine, travaillées d’un besoin de chaleur et de lumière. Un débordement de sève coulait avec des voix chuchotantes, le bruit des germes s’épandait en un grand baiser. Encore, encore, de plus en plus distinctement, comme s’ils se fussent rapprochés du sol, les camarades tapaient. Aux rayons enflammés de l’astre, par cette matinée de jeunesse, c’était de cette rumeur que la campagne était grosse. Des hommes poussaient, une armée noire, vengeresse, qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour les récoltes du siècle futur, et dont la germination allait faire bientôt éclater la terre.”

SOURCE: toussablog.wordpreee.com

Aucun commentaire:

Publier un commentaire